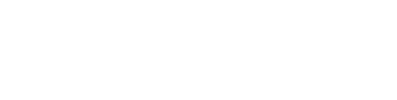

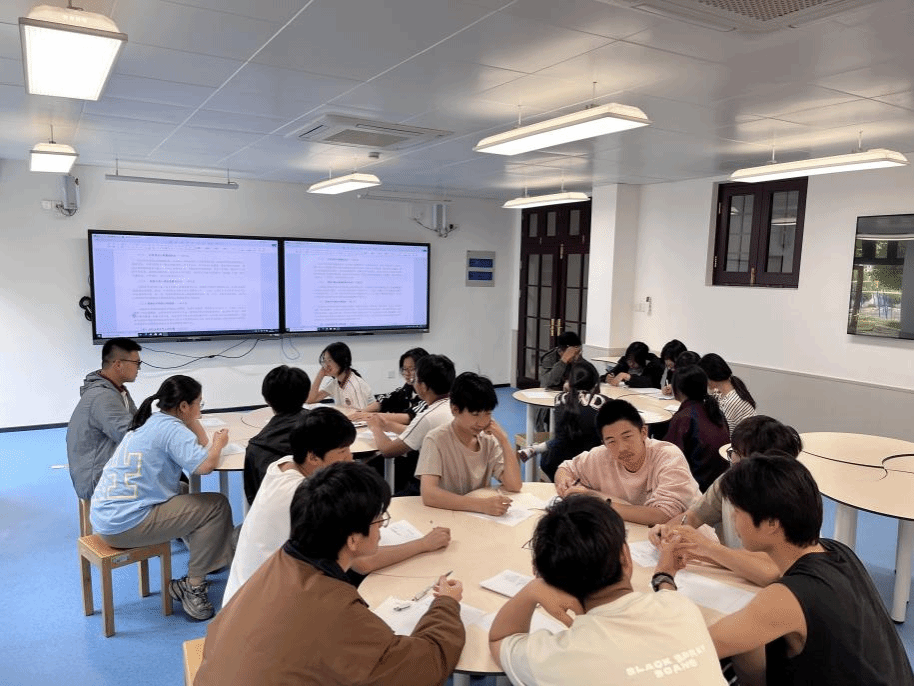

为深化心理委员履职能力,构建规范化朋辈心理支持体系,我校心理健康教育中心分别于4月22日(高一年级)、4月24日(高二年级)开展主题为“专业守护·温暖同行”的第二期心理委员专题培训。本次培训聚焦校园常见心理问题识别、支持性沟通技术及工作伦理边界三大核心模块,通过理论讲解、案例研讨、情景模拟的立体化模式,系统提升42名心理委员的实务能力。

【责任定位与问题识别】

1. 职责再明确

心理教师重申心理委员“三维角色”。

①观察员:定期关注班级心理动态,重点记录“五类异常表现”(情绪持续低落、社交回避、作息紊乱、学业骤降、躯体化反应);

②支持者:运用话术进行初步情绪安抚,建立“倾听-共情-赋能”支持链;

③联络员:执行“动态报告机制”,对超出能力范围的情况立即对接心理教师与班主任。

2. 病与非病三原则实践解析

结合校园典型案例,详解心理学诊断标准。

①主观世界与客观现实统一性原则:如某生坚信"被同学监视"的妄想表现(幻觉);

②心理活动内在协调性原则:情绪反应与情境明显不符的典型案例;

人格相对稳定性原则:性格突然转变的预警意义。

【支持性沟通技术实训】

1. 结构化沟通模型

现场演练“PEARL支持框架”。

P(Presence)在场陪伴:“我注意到你这周常一个人吃午饭”

E(Empathy)情感共鸣:“连续被误解确实会很难受”

A(Affirmation)积极肯定:“你能主动说出烦恼已经很勇敢”

R(Resource)资源引导:“心理老师周三下午有开放咨询时间”

L(Limit)边界设定:“我们一起制定每天交流不超过20分钟的保护约定”

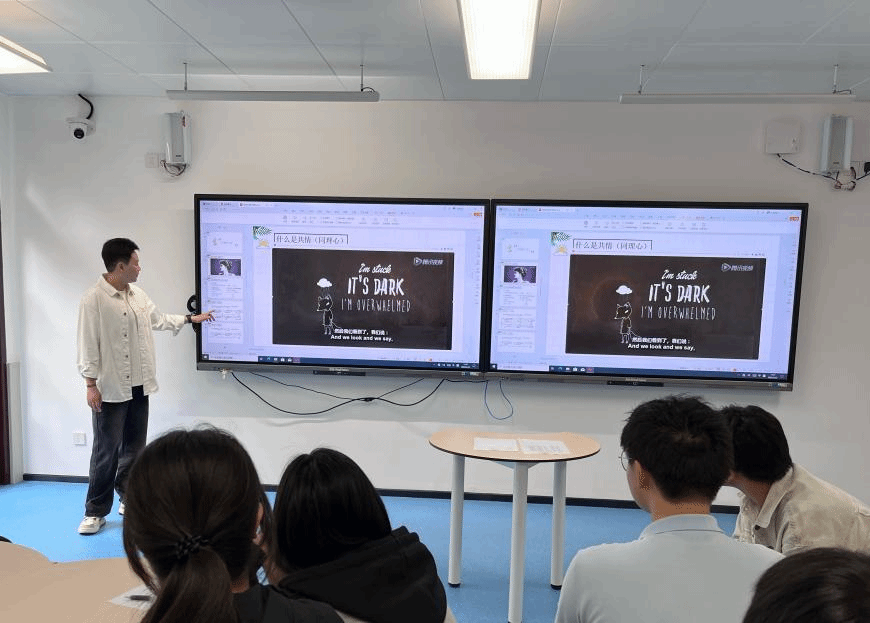

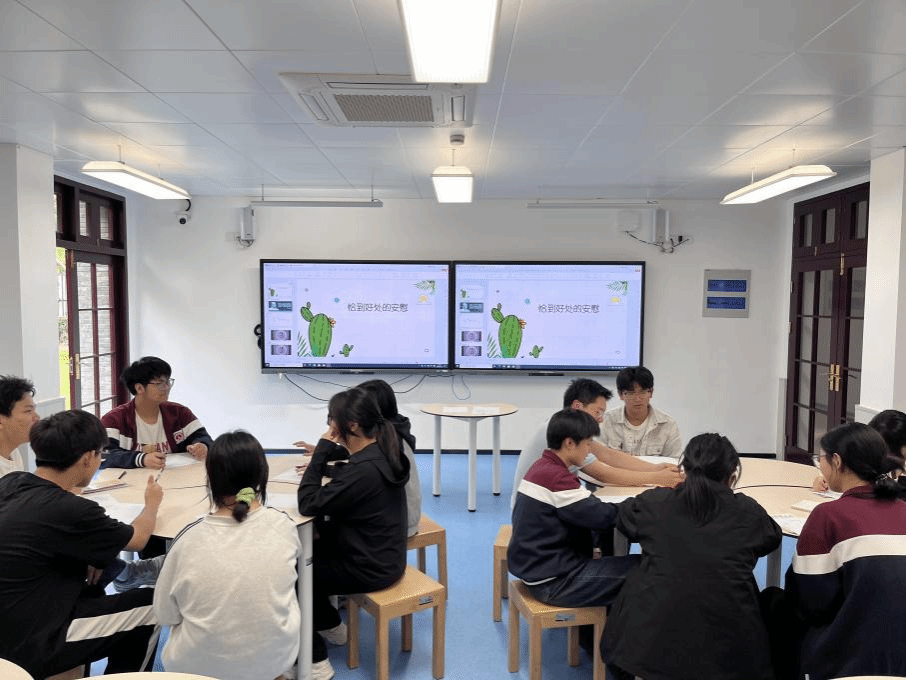

2. 案例模拟与话术优化

针对“考前焦虑躯体化”“家庭变故情绪崩溃”“校园欺凌受害者”等典型案例,高一同学侧重创新运用“情绪温度计”技术,引导同学用1-10分量化压力;高二同学侧重实践“决策平衡单”,通过列举“倾诉利弊”帮助同学自主选择求助方式。

【自我保护与伦理实践】

1. 明确助人工作边界

签订《心理委员工作承诺书》,明确“三不做”原则。

①不做超出能力的心理干预;

②不做个人隐私的永久保密者(注意保密例外情况);

③ 不做替代专业咨询的“救世主”。

学习“能量监测表”,当自我情绪耗竭值达7分(满分10)时启动暂停机制。

2. 案例研讨

分析既往工作误区案例并反思保密限度,建立个人能量监测机制。本次培训特别强调“讨论—实践—反思”的学习闭环,通过小组互动,切实提升心理委员的实务能力。同学们在讨论中思维进行碰撞,其中高二年级总结的“沟通四象限法”(事实区—感受区—需求区—行动区)体现了朋辈心理支持力量的智慧,我校心理健康教育中心将持续推进心理委员培养计划,着力打造一支专业化的朋辈心理支持队伍。

供稿:校心理健康教育中心