从古戏台到民国风剧场——姑蘇晚报

2017年5月18日

摘自《姑蘇晚报》2017年5月18日B01—08新蕾版

(记者 小方)

核心导读

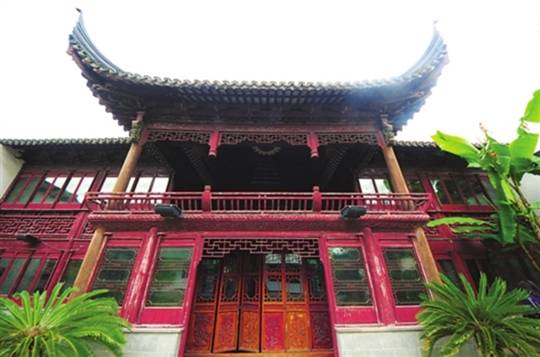

戏剧教育在欧美国家的许多中小学校里备受重视。在苏城,也有越来越多的学校开始关注戏剧教育,而苏州五中是其中的佼佼者。这个跨越三个世纪,历经两个甲子的学校里,有始建于康熙年间的潮州会馆古戏台,同时也有民国风的萃渊楼礼堂。依托“中西两个舞台”开展戏剧教育课程,不仅具有得天独厚的优势条件,更增添了一份厚重的历史文化底蕴。上月,省教育厅公布2017年中小学课程建设项目的结果,学校申报的戏剧教育课程基地建设项目顺利通过评审,晋升为省级课程基地。

【戏剧节】

学生原创剧目惊艳亮相

多学科知识的另类学习模式

机器人有一天会有情感吗?人与人工智能如何相处?英国的君主立宪是在怎样的背景下发生的?被称为欧洲历史上的“光荣革命”是怎么回事?这些涉及哲学、科技、人文、历史等知识的学习以一种特别的方式呈现在苏州第五中学的校园里。当天,是该校第三届校园戏剧节展演的日子。由一百三十多位高一学生参演的八个剧在校园舞台上大放异彩,博得阵阵掌声。

记者了解到,这八个剧不仅都由学生原创,而且与多门学科的学习相结合。语文学科的《楚汉风云》,物理、化学、信息学学习整合的《未来纪元》,英语学科的英语剧《The Magic Brocade》,体现历史学习的《光荣革命》,连曹禺著名的戏剧《雷雨》都被学生创编成了音乐剧来展示音乐学习的成果。学校副校长曹敏华表示,这是学校花费了三年多时间,实践探索,提供给高中生们的一种融学科知识与实践探索为一体的新的学习方式。

【戏剧课】

每个学生的必修校本课程

指向核心素养培养和全面发展

“我们理解的戏剧教育可不是简单的表演课,或者几个文艺骨干的‘专利’。”学校校长丁杰介绍说,学校的戏剧课程基地建设始于三年前。“从一开始我们的定位就是以学生为主体,面向全体学生。课程目标在于培养学生核心素养,为全体学生的终身发展和幸福成长奠基。”

为什么是戏剧?丁校长说,学校的戏剧教育不仅仅涉及多学科学习方式的创新,在课程实施的过程中,学生的受益面还包括提升气质,锻炼领导力;养成同理心和同情心,培养自信,增强情商;培养批判性思维、沟通能力、团队合作能力等等。

“我们的整套课程中为每一个学生设计了展示他才能的内容,我们希望每个人都能参与,并获得价值感和成就感。”

由此课程构建了四大模块:戏剧创编、戏剧表演、戏剧制作、戏剧欣赏。以此为核心,又延伸出表演技巧、声乐与形体、朗读与配音、影视编剧、影视导演、音乐创编、戏剧美术设计、影视摄影、后期制作、梨园春秋、歌剧魅影等等28项课程内容。

学校还开发了系列校本教材,全校学生人人参与。“如今学校已有30多名老师参与戏剧课程的开展和实施,这个团队还在不断壮大。”

【戏悟青春】

教与学都可以更多姿多彩

从“独角戏”到合作的快乐体验

每年的戏剧节,总会让大家认识一批校园“明星”和“才子”、“才女”。三年来,同学们拿出20多个精彩的剧目,更了不起的是这些剧目的演员、旁白、编剧、导演、海报制作、音效、道具、舞美、化妆、服饰、数字剪辑等等均由学生唱主角。

教与学的方式在悄然改变。此次科技剧《未来纪元》的编剧、高一女生凌宏说:“最深的感受是坐在课堂里的传统学科学习是一个人的‘独角戏’,而戏剧课则给学生们提供一种集体合作学习的快乐体验。”

学生通过情境去学习,在各自的角色上获得锻炼和成就感;对老师来说,戏剧课程让他们换了角度去观察、发现、评价学生。“一些平时被老师忽略的孩子,通过戏剧课的大舞台,同样呈现出许多优秀的品质,我们的老师一旦关注意识到这些,必然会去反思教育的本质。”丁校长说。